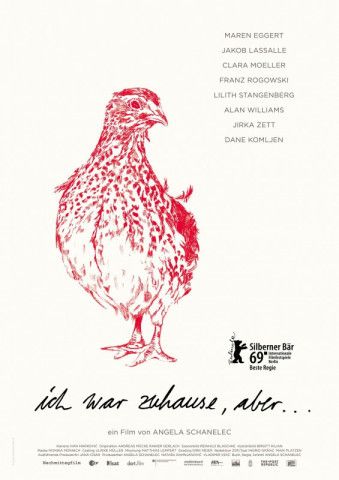

Ich war zuhause, aber ...

Filmkritik

Eine Mutter muss ihr Leben neu ordnen, sie kauft ein Fahrrad, ihre Kinder rezitieren Hamlet: "Ich war zuhause, aber ..." ist eine grandiose Zumutung von Film und sucht poetisch nach der Essenz des Kinos.

Eingeklammert ist Angela Schanelecs Film "Ich war zuhause, aber ..." am Anfang und am Ende in eine tierische Metapher: Ein Hund jagt einen Berg herunter, ebenso ein Hase. Ein paar Schnitte weiter hat der Hund einen Hasen gefressen und wurde dabei von einem stoischen Esel beobachtet. Das Tier sieht, was es sieht. Genau wie das Publikum. Aber sind Hund und Hase die gleichen? Oder haben Schnitt und Montage eine Wirklichkeit geschaffen, die echt aussieht und doch nur eine Illusion ist? In der Zwischenzeit läuft eine Mutter durch Berlin und umschlingt die Füße ihres tagelang vermissten Sohns, Kinder rezitieren "Hamlet", und es wird ein Fahrrad gekauft.

Extrem ruhig und in eine Künstlichkeit entsandt: Alles in Angela Schanelecs Film "Ich war zuhause, aber ..." ist artifiziell, obwohl es irgendwie nach dem echten Leben aussieht – die Menschen, die Stadt, die Bäume, die Geräusche. Im Kern beschäftigt sich der Film mit der Essenz des Kinos: Was wir auf der Leinwand sehen, ist inszeniert. Echt ist hier gar nichts. Auch wenn es so aussieht. Das Leben, das uns vorgespielt wird, ist im Kino immer eine Täuschung. In Marvel-Filmen ist das offensichtlicher als in Vorstadtdramen, aber auch "authentische" Filme sind immer nur ein Abbild der Wirklichkeit – ausgedacht und auf die Leinwand gebracht von Künstlern und Künstlerinnen. Das Leben ist, zumindest im Kino, reine Interpretationssache.

Regisseurin Schanelec geht es nicht um das "Was will ich erzählen?", es geht ihr um das "Wie". Nicht viel wird also erklärt, aber alles fließt irgendwie. Die Protagonistin Astrid, von der großartigen Maren Eggert gespielt, ist auf den ersten Blick so unnahbar, wie eine Figur nur unnahbar sein kann. Die Mutter zweier Kinder versucht seit zwei Jahren, ihr Leben neu zu ordnen. Dabei läuft sie durch Berlin, kauft ein gebrauchtes Fahrrad, redet in der Schule mit den Lehrern ihres Sohnes und streitet sich in einem wunderbaren Dialog mit einem Regisseur von der Filmhochschule über das Wesen der Inszenierung.

Hin und wieder erfährt man nebenbei ein paar Hintergründe. Dass Astrids Manns vor zwei Jahren gestorben ist etwa, und dass er wohl Theaterregisseur war. Wohin und warum ihr Sohn verschwunden war, bleibt aber ein Rätsel. Seine Mutter ist erleichtert, als er wieder auftaucht. Artikulieren kann sie das freilich nicht. Zumindest nicht mit Worten. Überhaupt herrscht in "Ich war zuhause, aber ..." die große Sprachlosigkeit. Dialoge laufen ins Leere, Monologe werden zu Worthülsen, der alte Fahrradverkäufer ist durch sein Kehlkopfmikrofon kaum zu verstehen.

Ganz ehrlich: So redet keiner. So bewegt sich keiner. So etwas macht keiner. Dennoch ist "Ich war zuhause, aber ..." wahrhaftig in seinen Emotionen, weil sie von Angela Schanelec künstlich überhöht werden – mit poetischen Bildern und mit Songs wie "Moon River" und einer Akustikversion von David Bowies "Let's Dance". Der Film ist eine Meditation, die Ruhe und Geduld erfordert. Die sollte man sich nehmen, weil man dadurch Zeit hat zum Nachdenken – über das Leben, wenn man mag, und viel mehr noch über das Kino als Kunstform. "Wenn ein Schauspieler spielt, ist das immer eine Lüge", sagt Astrid einmal.

Schanelecs Film lief im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale und wurde ob seiner Sperrigkeit und seiner formalen Strenge eifrig diskutiert. Man mochte ihn, auch ohne große Narrative, oder man regte sich darüber auf, wegen der fehlenden Narrative. Die Jury jedenfalls verlieh der Filmemacherin für ihren klugen und melancholischen Essay den Silbernen Bären für die beste Regie. Und das war das mindeste.

Quelle: teleschau – der Mediendienst

Darsteller

Neu im kino

BELIEBTE STARS

Gerne gesehen

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN